作者:admin

【喜庆二十大•师道新语】吴长锋:做有温度的学生领路人

编者按:党的二十大报告强调,必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力,深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,开辟发展新领域新赛道,不断塑造发展新动能新优势。一直以来,南科大坚持为党育人、为国育才的初心使命,加快实施创新驱动发展战略,涌现出一群不忘初心、无私奉献的老师:他们是学生成长的引路人,带领学生遨游知识的海洋,给他们带来春日暖阳般的关怀;他们是勇闯学术“无人区”的科学探路者,不断攀登科学的高峰。“喜庆二十大•师道新语”栏目以党的二十大精神为指引,聚焦在教学、科研、育人等方面成绩突出的老师,通过深入采访,弘扬师德师风,以榜样的力量进一步引领全校师生教书育人、专注科研的精神风貌,在全校营造尊重人才、尊重创新的良好氛围。

“潜心育人守初心、不断探索担使命,吴长锋老师教书育人十余载,精心打造特色课堂,因材施教培养学生。在他的指导下,多位本科学生进入国外知名高校深造,多名博士研究生顺利毕业并进入国内一流大学任教,曾于2021年荣获深圳市先进教育工作者称号。作为专业负责人,他参与建设的生物医学工程专业获批国家一流本科专业建设点。”这是2022年南方科技大学教师节颁奖词对他的评价。今年教师节,吴长锋教授荣获“杰出教学奖”。

2016年11月,吴长锋入职南科大生物医学工程系。作为创系教师之一,六年来,他全身心投入到生物医学工程系的各项教学工作中,在专业学科建设方面作出了突出的贡献。他不断探索教学改革,推进学生实验教学与实习实践相结合,紧密结合行业前沿与教学教研实际,努力探索真正的“交叉复合型”人才培养模式。

做科研要脚踏实地、久久为功

怎样才能做好科研,每一位老师都有自己不同的理解。对于吴长锋来说,科研兴趣是首要的驱动力,这会超越其他外在的要求和激励。“做实验时,不如意十有八九。做十次实验,很可能前九次都失败了,这就需要不断地分析失败的原因,不断地去思考。所以,自发的兴趣、乐观的心态、和持久的努力都是非常重要的”,吴长锋说。

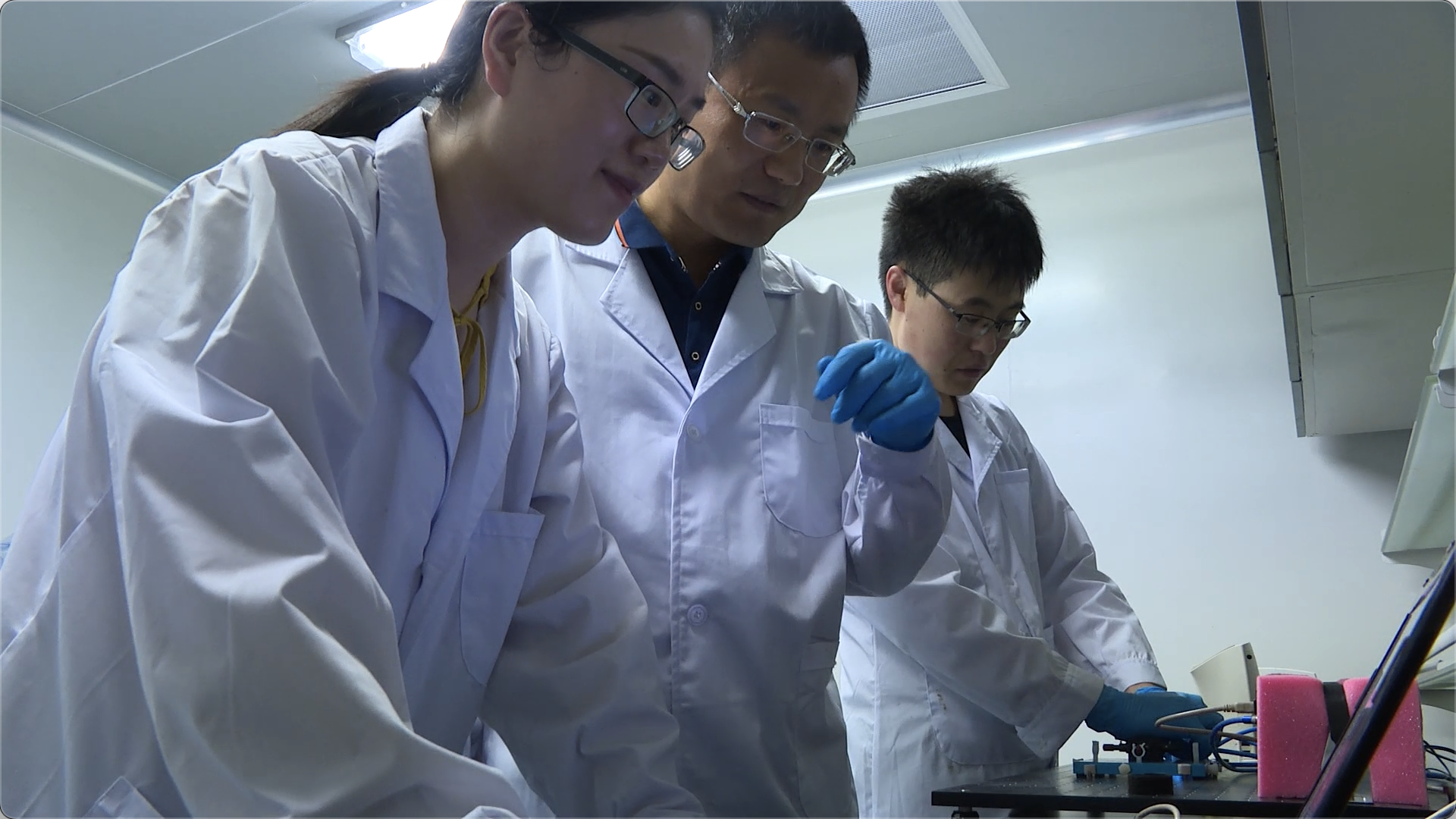

吴长锋在实验室

谈到在美国求学的经历,吴长锋分享了做博士后期间的心路历程。博士后期间,吴长锋的研究方向是把高亮度的聚合物荧光分子应用于生物细胞的标记和成像方面。这项工作并不容易,无数次的实验观察和失败,又在无数次归零后重新开始。让人迷惘和焦虑的过程数不胜数,像是一场没有终点的马拉松。吴长锋回忆道,“基本上我博士后第一年都在做这一个实验,天天琢磨这个事情。那一年有点像魔怔了一样,有时候吃饭想起来了点什么,就马上跑去实验,有时候周五晚上想起来了,周末也要跑去实验室。其实现在回想这个实验并不复杂,就是需要不断调整参数去试,需要摸清很多条件。生物医学工程的很多实验都是这样磨时间的工作,这就需要你不断地给自己做心理建设,要有一个强大而又乐观的心态。”

正是靠着对科研的兴趣与执着,吴长锋发表SCI论文150余篇,引用12000多次,连续三年入选“爱思唯尔”中国高被引学者榜单。吴长锋总是喜欢用自己的亲身经历分享给同学们,勉励同学们在科研的道路上贵在坚持,久久为功。科研道路没有捷径可走,潜移默化地帮助学生建立积极乐观的心态,是学习过程中的宝贵财富。

认真给学生上课,是自己最重要的事

执教十余载,吴长锋一直非常注重教学质量。在疫情防控常态化的当下,网课成为不可或缺的一部分,如何活跃课堂气氛,是吴长锋经常思考的事情。经常有同学会为“大学四年疫情三年”而感到失落,吴长锋会开解大家,这何尝不是一份特殊的经历,最终也会成为一代人共同的情感回忆。大家都在这场没有硝烟的战争中冲锋陷阵。正是因为很多人的奉献和付出,才能为更多人创造出更多的可能。“一堂课下来,课堂氛围活跃,学生反响积极是非常有成就感的事。”当谈到同学们在课堂上的反映,吴长锋脸上洋溢着自豪的笑容。“要做一个学生认可的老师,首先要有责任心。你有没有认真备课、认真讲课,同学们在课堂上肯定感受得到。其次,课堂氛围很重要,这就需要老师平易近人一点。其实同学们也很喜欢和老师们聊聊天,也愿意听老师分享自己的成长故事,可以多跟他们讲一讲,拉进彼此距离。第三点就是要倾听同学们的意见和建议。比如每年同学们对我的评教我都会认真看,会根据他们的建议不断优化我的课程教学。同学们也能感受到课程的及时改进,这就形成了一个良性互动。”

吴长锋接受采访

“在与同学们的相处中,吴老师非常具有亲和力。”他认为,课题组内的团结协作是非常重要的,他经常告诫学生们,高年级研究生不能把学弟学妹的请教当作麻烦,低年级同学们也要虚心求教。在他的影响下,实验室始终洋溢着科研热情,充满了团结互助的气氛。在吴长锋的学生眼里,他是一位非常让人尊重的伯乐良师,他在教学上一丝不苟、求真务实,对学生的问题事无巨细都耐心帮助。在科研上,他崇尚学术自由,不过多干涉学生,实验失败的时候常常宽容和鼓励学生。在这样的良性氛围下,吴长锋培养出的多名学生入职国内一流高校任职教授/副教授,在我国高等教育领域从事研究教学工作。“当看到自己的学生慢慢在学术上成长、取得建树,在各自的人生方向上坚定前进,我总能在不同孩子身上看到未来的无限可能,这是一件非常有成就感的事情。”看着学生朝气蓬勃的面孔,他常常心生自豪。

南科大全新的国际化办学理念是吸引他入职南科大的重要原因。作为国家高等教育综合改革试验校,独立PI的模式可以让他发展自己的课题组,并在自己擅长的领域持续深耕。“每个人来南科大工作都是有点情怀的。”吴长锋坦言,“南科大的工作节奏很快,同事们都很拼,加班的人很多。换一个角度说,这也让人过得非常充实,感觉到自己的人生价值有了一个更好的实现方式”。

人物档案:

吴长锋教授,南科大生物医学工程系教学副主任。1998年本科毕业于齐鲁工业大学,2004年获中科院长春光机所物理学博士学位,2008年获得美国Clemson大学化学博士学位,随后赴西雅图华盛顿大学从事博士后研究。回国工作后,先后获得国家自然科学基金优秀青年项目、国家自然科学基金重点项目、国家重点研发计划、和深圳市孔雀团队项目资助,主要研究方向为光学分子探针和生物成像技术。发表SCI 论文150余篇,引用12000多次,连续三年入选“爱思唯尔”中国高被引学者榜单。先后开设《生物医学工程概论》、《研究生综合培训》、《高级显微学》、《生物医学光学》和《生物医学光学实验》等课程。

原文报道链接:https://newshub.sustech.edu.cn/html/202211/42801.html

采写:朱增光、肖然

设计:丘妍

文成林:申请国家自然科学基金的心得 / 信息融合与故障诊断研究现状分析与展望

BME学术沙龙(第六期)

一、活动介绍

为锻炼生物医学工程系学生的科研展示能力,促进学术交流与合作,由生物医学工程系主办,生物医学工程系第二党支部承办的BME研究生学术沙龙火热拉开帷幕。该活动计划每月举行一次,每次由我系两个课题组的研究生或博士后进行学术分享。

二、活动详情

活动时间:10月19日,17:00-18:30

活动地点:工学院南楼813报告厅

活动对象:生医工系本科生、研究生及博士后进行学术分享,欢迎全校师生参与交流

Everyone are welcome! Pizza and drinks will be served!

三、活动流程

17:00-17:40 Normal talk

17:40-17:45 Short talk

18:00-18:30 活动闭幕及交流讨论

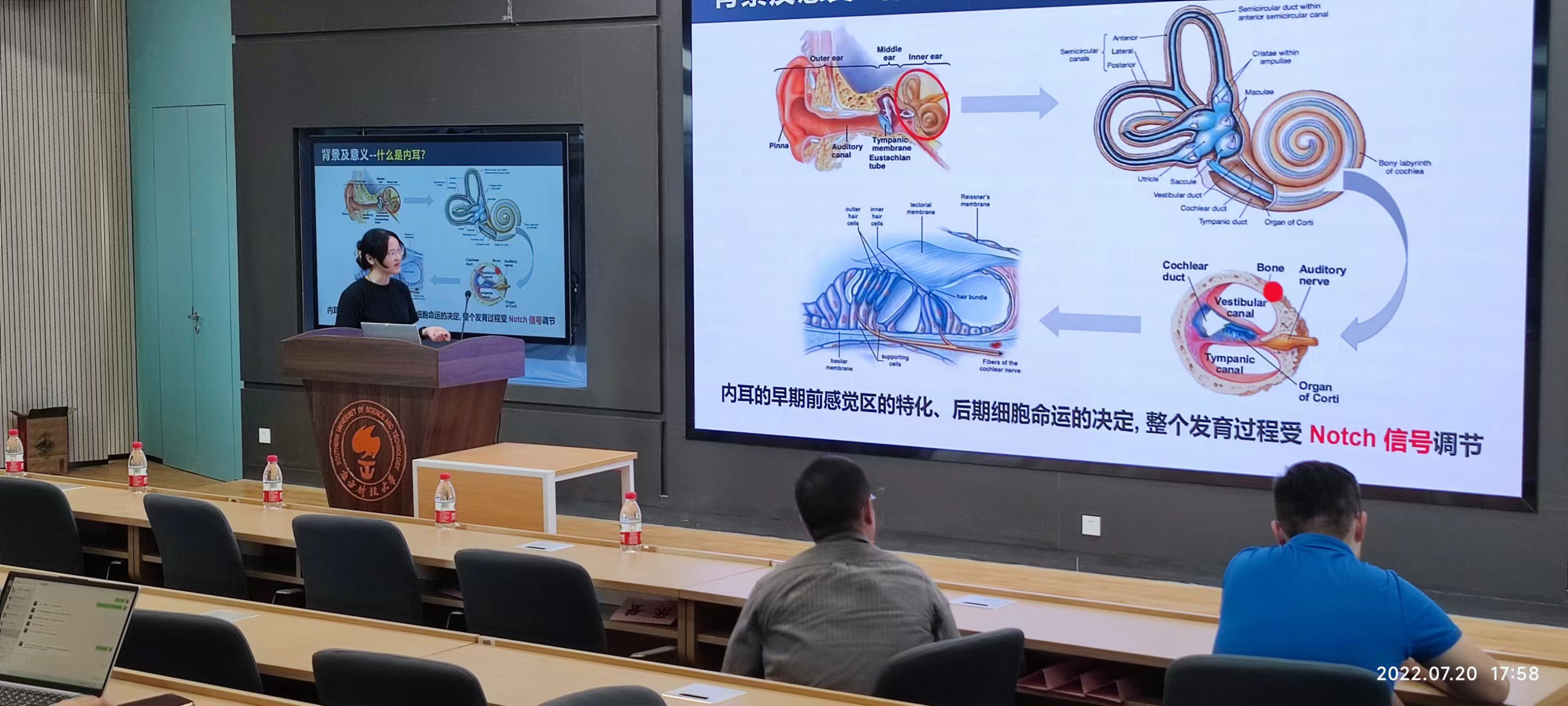

三、本期活动预告

【Normal talk】

傅爽(2020级博士生,李依明课题组)

题目:基于自适应光学和深度学习的大视场全细胞超分辨成像

报告摘要:

单分子定位显微技术的发展将光学显微镜的分辨率推进到纳米级别,这使用荧光显微镜解析生物分子结构成为可能。通常该技术是通过拟合稀疏闪烁的荧光分子图像来分别定位数百万个分子位置以重构图像。但是由于光学系统的固有像差以及移变等性质,传统单分子定位显微技术的三维成像范围被限制在40 × 40 × 1 µm³以内。为了进一步提高成像通量,本课题结合自适应光学PSF调制和深度学习技术,提出一套可同时实现大视场、大景深的超分辨成像解决方案,将成像范围提高至~180 × 180 × 5 µm³,实现100倍成像通量的提升。

报告时间:10月19日,17:00-17:20

王淑贤(2020级硕士生,李凯课题组)

报告题目:诊疗一体化近红外二区探针的开发和生物应用

报告摘要:

纳米诊疗一体化是一种新兴的纳米医学技术,通过将诊断和治疗结合在一个单一的纳米平台上,实现了对纳米药物治疗过程的实时监测以及治疗效果的反馈。纳米诊断剂和治疗剂经过外部刺激(如光、热和声等)可产生检测信号,使得可控治疗成为可能。而光刺激由于具有高时空精度、易于操作和高特异性,其使用最为广泛。相较于近红外一区(NIR-I,700-1000 nm),光在近红外二区(NIR-II,1000-1700 nm)具有光穿透能力更深,空间分辨率更高和对生物组织光损伤更低的优势,而在癌症纳米诊疗领域中兴起。因此,近红外二区的纳米诊疗一体化在癌症诊疗领域具有良好的应用前景。

报告时间:10月19日,17:20-17:40

【Short talk】

过祥森(2021级硕士生,唐建波课题组)

报告题目:

基于OCT自相关函数相位分析的微细血管网络轴向血流速度测量技术

报告摘要:

光学相干层析成像(OCT)具有微米尺度的分辨率,在微细血管成像领域得到了广泛应用。在针对微细血管网络的血流速度测量方面,传统的多普勒OCT测量技术多限于较大血管,我们前期开发的相位测量技术prVz需要较长的采集时间。因此,我们提出了一种基于OCT信号自相关函数相位分析的血流速度测量技术。在血液仿体实验中,我们验证了该技术可对0.25-12 mm/s大范围预设速度实现准确测量。在小鼠活体实验中,我们发现衰减时间约为20*dt时可获得最优结果。同时对比现有的prVz技术,本技术可将采样时间和数据量减小近5倍。该方法可被广泛应用于微细血管网络血流速度的检测研究中。

报告时间:10月19日,17:40-17:45

—– 往期精彩活动一览 —–

生物医学工程系党总支“悦动杯”系列体育赛事圆满落幕

金秋十月南科操场玩转多样运动,“生医工健身月”全民共享健康生活。10月15日晚,随着足球赛的激烈开场,“喜迎二十大,运动促健康”2022年生医工系党总支举办的“悦动杯”系列体育赛事正式拉开序幕。在为期近一个月的时间里,生医工系将围绕“赛事多样、健身指导、宣传推广”等多个方面,开展内容丰富、种类多样的全民健身运动,满足生医工系师生的体育健身需求,向全体师生发出健身号召,传递运动健康正能量。

率先开哨,足球竞技一展风采

10月15日晚,由生医工系20名师生组成的两支足球队,在欣园足球场开展了激烈角逐。赛前,两方参赛队员积极做好热身准备,总支赛事组认真落实各项保障工作,确保比赛公平、合理、有序。比赛过程中,两方队伍同场竞技,比体力、赛技能、拼意志,充分展现了超越自我、顽强拼搏的的血性胆气,展现了精诚团结、攻坚克难的集体荣誉感。队员们通过默契的配合不断射门得分,出现了许多精彩的进球,赢得了队友们阵阵喝彩。

此次赛事是生医工系党总支举办的第三届足球赛,总支希望以足球这一活动为载体,扎实丰富师生的体育文化生活,进一步增强团队意识和集体主义精神,鼓励师生以更好的精神面貌投入到日常生活与科研工作中。

谁“羽”争锋,斗志昂扬奋斗新征程

羽毛球运动有着广泛的群众基础,是总支推动全民健身运动最具活力和影响力的项目之一。10月17-18日,第五届羽毛球赛火热开打。本次比赛共分为男子单打、女子单打、男子双打、女子双打、混合双打5个项目。常规比赛采取抽签对垒,淘汰赛制,一局15分定胜负,胜者进入下一轮。进入四强后改为11分制,三局两胜,决出冠亚季军。

本次羽毛球赛共34位选手报名,共进行48次比赛,参赛人数及场次均刷新了我系羽毛球赛事记录。比赛高潮迭起,精彩纷呈,选手们挥汗如雨,每球必争,不断出现精彩的扣杀与鱼跃救球等场面,展现出不凡的球技和顽强拼搏的竞技精神,现场加油鼓劲的喝彩声此起彼伏。充分展示了生医工师生昂扬向上的精神风貌和团结协作的优良作风。

我系教师蒋兴宇、肖凯为获奖师生颁奖

篮球争霸,体育精神融入师生血脉

10月21-22日,篮球赛的举办掀起了系列运动的新高潮。本次比赛为鼓励师生积极参与,进一步创新了比赛形式,共设置两大场次供队员选择。第一场是21日举办的全场赛,共分4个小节进行,共计100分,根据报名人数分为A、B两组直接进行决赛,先得100分队伍获胜。第二场是22日举办的半场篮球赛,每组4-6人,进行循环赛,最终按胜场积分角逐冠亚季军。

比赛过程精彩激烈,运球传球,过人投篮,抢断卡位,严守硬对,华丽转身带球或是快攻上篮时有上演,赢得了全场观众热烈的掌声。此次比赛精彩纷呈,共计70余人上场,展开了16场角逐,参赛人数及场次均刷新了我系篮球赛事记录。

我系教师蒋兴宇、吴德成、张明明、姚明曦、唐斌为获奖师生颁奖

健身打卡,努力构建全民运动新方式

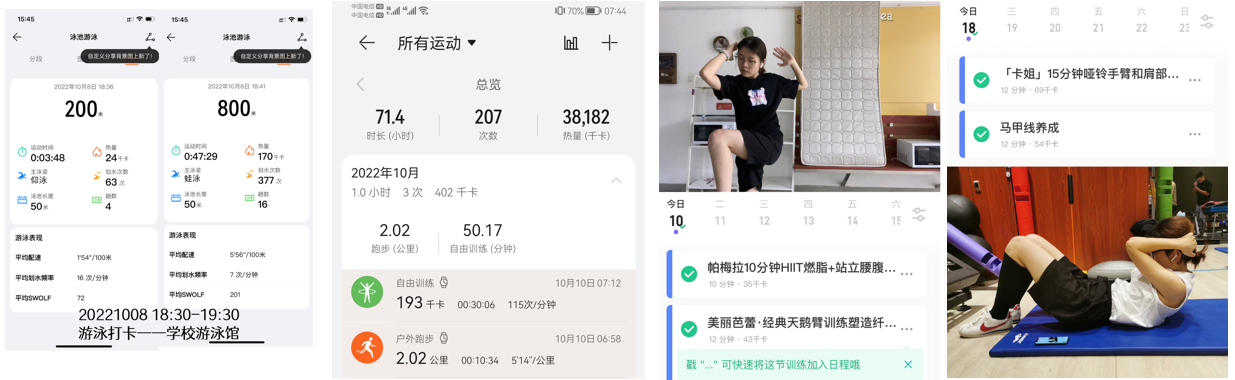

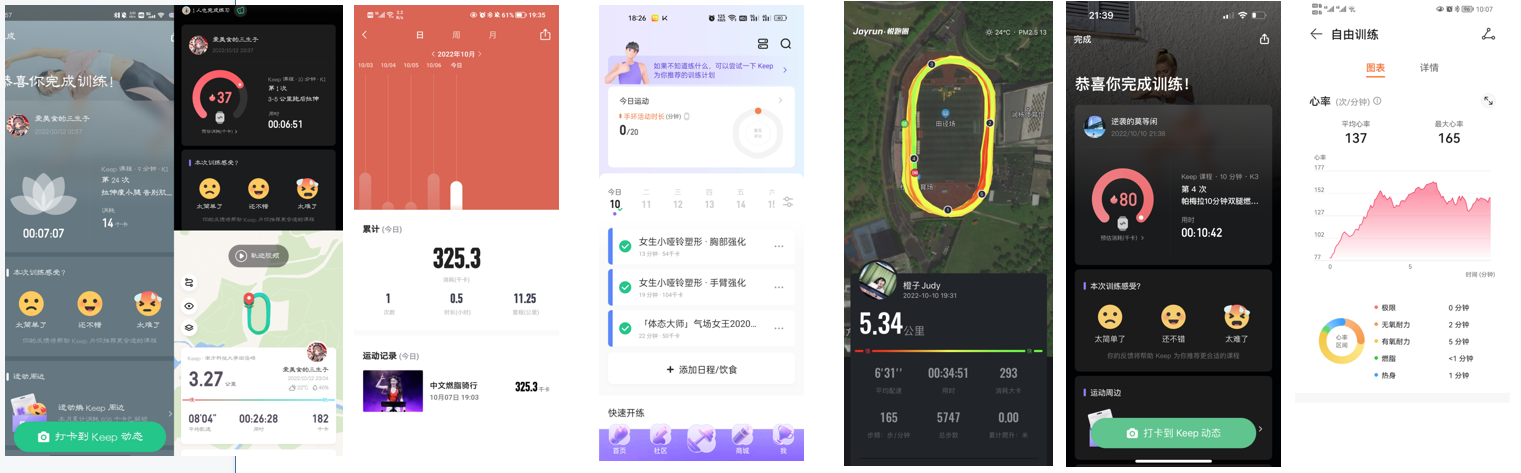

为鼓励师生加强日常锻炼、引导科学健身,生医工系党总支进一步创新活动形式,运用“互联网+体育”思维,以体育在线服务的方式满足师生多样化的健身需求,助力疫情防控工作。10月10日,正式启动了“线上健身打卡赛”,积极探索全民健身活动的新方式、新模式和新机制。

“线上健身打卡赛”开赛以来,极大激发了师生居家健身、追求健康的热情,深受广大师生的欢迎和喜爱。本次活动共持续20天,设置打卡赛和挑战赛两种参与形式。打卡赛中,每位参赛选手需在活动时间内每天进行训练,并拍摄运动图片或健身App截图打卡。挑战赛规则为选手报名参加特定项目进行比赛,角逐优秀奖。赛事组根据运动健身形式,特设多种项目,全力打造健身运动“生活圈”。项目共分为力量举比赛,包括卧推、深蹲、硬拉等;耐力比赛,包括平板支撑、俯卧撑、仰卧起坐等;以及对抗项目竞赛,如腕力大赛等。

希望通过丰富多样的参赛形式,增强广大师生的体育健身意识,在我系形成参与健身、健康生活的良好环境和氛围。日前,该活动已收到逾500张师生健身打卡照片,是我系目前覆盖范围最广,活动时间最长的体育赛事。

图文:赵晓刚、肖然

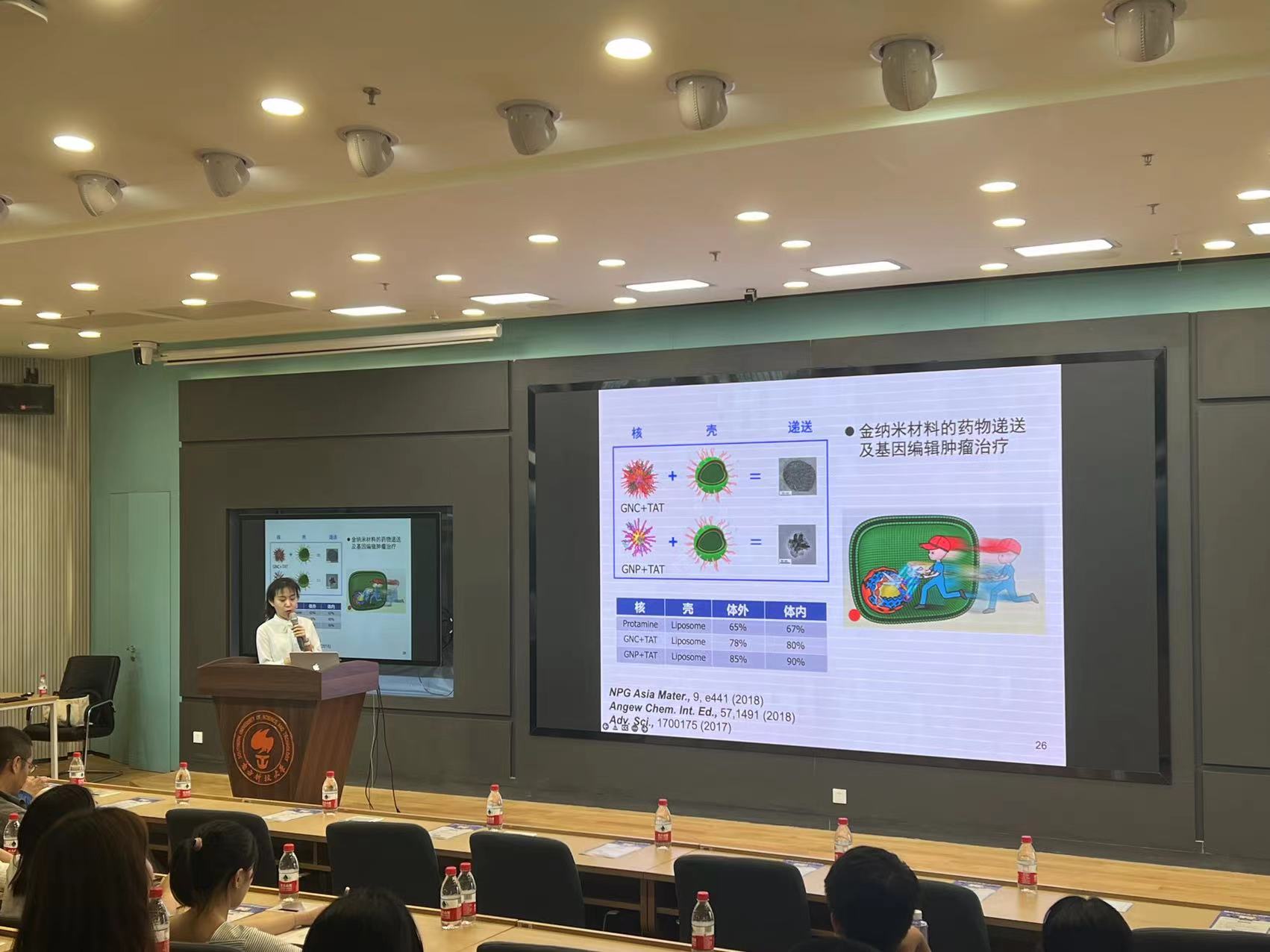

生命科学与健康工程交叉论坛-第七期

关于举办2022年 BME Research Day 生物医学工程系学术交流日活动的通知

生物医学工程系全体师生:

为促进青年学子、科研工作者学术创新, 实现学术思想的交流互通、深化团队合作、启迪研究思路,我们诚邀您参加“2022年 BME Research Day 生物医学工程系学术交流日”活动。

活动介绍:

BME Research Day旨在搭建一个让同学们汇报交流自己学术成果的平台,分享自己所学所想。活动形式上主要是口头报告以及学术海报(展板)的形式展示出我系师生的最新科研成果,分享学术经验,同时让对我系感兴趣的同学更深入地了解生医工各领域目前的发展情况。

活动时间:

2022年11月19日

活动地点:

工学院813会议室及公共区域

活动安排(暂定):

|

时间 |

活动内容 |

安排人数 |

|

8:30-8:45 |

签到 |

|

|

8:45-9:00 |

领导致辞 |

|

|

9:00-10:00 |

汇报+海报展示 |

6人,海报不限 |

|

10:00-10:20 |

茶歇1 |

|

|

10:20-11:50 |

汇报+海报展示 |

9人,海报不限 |

|

11:50-14:00 |

午餐 |

|

|

14:00-15:10 |

汇报+海报展示 |

7人,海报不限 |

|

15:10-15:30 |

茶歇2 |

|

|

15:30-16:00 |

颁奖闭幕 |

活动主题(供参考):

① 人工智能与生物医学工程;

② 医学仪器与人机交互;

③ 生物医学传感与生物电子;

④ 生物力学与康复工程;

⑤ 医用高分子及生物材料;

⑥ 医学光子学及先进成像;

⑦ 医学检验方法与材料;

⑧ 纳米医学与仿生医学;

⑨ 生物医学影像与图像处理;

⑩ 神经计算与医学大数据;

⑪ 医学生理与医学信号检测;

⑫ 合成生物学与分子生物学

参加方式:

请申请专题报告(8分钟)发言者将报告题目、报告简介于2022年10月31日前以邮件发送至相关联系人邮箱,会务组会组织专家组进行审核和遴选,审核结果统一于2022年11月7日以邮件形式回复。

墙报投稿者请参照模板(点击此处下载模板)提供完整墙报,于2022年10月31日前以邮件发送至相关联系人邮箱,会务组会组织专家组进行审核和遴选,审核结果统一于2022年11月7日以邮件形式回复。

本科生参加活动请投至邮箱:wangd3@sustech.edu.cn(王老师)

研究生参加活动请投至邮箱:submitbme@163.com(罗老师)

奖项设置:

口头汇报一、二、三等奖(研究生)

一等奖:奖金5000元(设1名)。

二等奖:奖金3000元(共设2名)。

口头汇报最佳表现奖(本科生,仅一个)奖金3000元

墙报展示一、二、三等奖(研究生和本科生一起评)

一等奖:奖金1500元(设1名)。

二等奖:奖金1000元(共设2名)。

优秀奖:奖金500元(共设3名)

南方科技大学生物医学工程系

2022年10月13日

请注意以下相关评审规则

1. 汇报请按照8min汇报+2minQA,在还有2分钟的时候计时员会亮出提示板,(举牌或按铃),请留意。

2.每个组推荐一个口头汇报(可研究生可本科生)至少一个海报(可以多个),提前和委员会确认参会情况。

3. 口头和海报评分方法:抽签排序,计分排名。评委排名第一到第六名分别对应分数:10,8,6,4,2,1。口头汇报评前3名,海报评前6名。导师不给自己指导的学生评分。

4.壁报组织专门的海报评审委员会(学术委员会),走一圈打分,委员会评选。相同内容的口头和海报不能同时获奖,海报评选时参赛者要站在旁边进行解说。

温馨提醒:请参加口头汇报的同学着正装出席。

生物医学工程系2022年“富途锐”奖学金获奖名单公示

根据《生物医学工程系“富途锐奖学金”评定办法》,现将生物医学工程系2022年“富途锐”奖学金获奖名单予以公示。公示时间为2022年10月10日起至2022年10月14日止。仅公示名单,排名不分先后,对结果有异议者,请以邮件形式反馈到生物医学工程系。反映问题应本着实事求是原则,署真实姓名并提供联系方式。

联系人:王丹老师

办公地点:南方科技大学工学院南楼628

联系电话:0755-88015001

电子邮箱:wangd3@sustech.edu.cn

| 序号 | 学号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 奖学金金额 |

| 1 | 11911139 | 郑芙嘉 | 生物医学工程 | 生物医学工程 | 2000 |

| 2 | 11911401 | 徐李矅 | 生物医学工程 | 生物医学工程 | 2000 |

| 3 | 11911923 | 唐家奇 | 生物医学工程 | 生物医学工程 | 1500 |

| 4 | 11912812 | 王逸杰 | 生物医学工程 | 生物医学工程 | 1500 |

| 5 | 11911234 | 何心怡 | 生物医学工程 | 生物医学工程 | 2000 |

| 6 | 12012737 | 沈楚涵 | 生物医学工程 | 生物医学工程 | 2000 |

| 7 | 12012923 | 杜鹏辉 | 生物医学工程 | 智能医学工程 | 2000 |

| 8 | 12110144 | 汪文慧 | 生物医学工程 | 生物医学工程 | 2000 |

| 9 | 12112303 | 董雨磊 | 生物医学工程 | 生物医学工程 | 2000 |

| 10 | 12111305 | 赵恩泽 | 生物医学工程 | 生物医学工程 | 2000 |

| 11 | 12113011 | 李润庭 | 生物医学工程 | 生物医学工程 | 2000 |

| 12 | 12112548 | 王哲萱 | 生物医学工程 | 智能医学工程 | 2000 |

| 13 | 12110404 | 陈梓枫 | 生物医学工程 | 智能医学工程 | 2000 |