作者:admin

何耀:长时程生物成像分析

张忠平:荧光探针揭示细胞内分子及细胞器动力学

南方科技大学生物医学工程系关于授予 2023届本科毕业生李泽彬学士学位的决议

全校各单位:

根据《南方科技大学学士学位授予实施细则》(南科大〔2014〕27号)的规定,生物医学工程系本科毕业生李泽彬修读学分情况达到专业培养方案要求,毕业论文答辩顺利通过。经2023年第3次院系学位评定委员会投票通过,决定授予该同学工学学士学位。

现将授予2023届本科毕业生李泽彬学士学位予以公示。公示时间为2023年10月30日起至2023年11月1日止。如对授予学士学位名单有异议,请以邮件形式反馈到生物医学工程系。反映问题应本着实事求是原则,署真实姓名并提供联系方式。

联 系 人:王丹

办公地点:工学院南楼628

联系电话:0755-88015001

电子邮箱: wangd3@sustech.edu.cn

南方科技大学生物医学工程系

2023年10月30日

附件:南方科技大学生物医学工程系2023届本科毕业生授予学士学位名单

|

序号 |

姓名 |

学 号 |

系 别 |

专 业 |

学科 门类 |

|

1 |

李泽彬 |

11910109 |

生物医学工程系 |

生物医学工程 |

工学 |

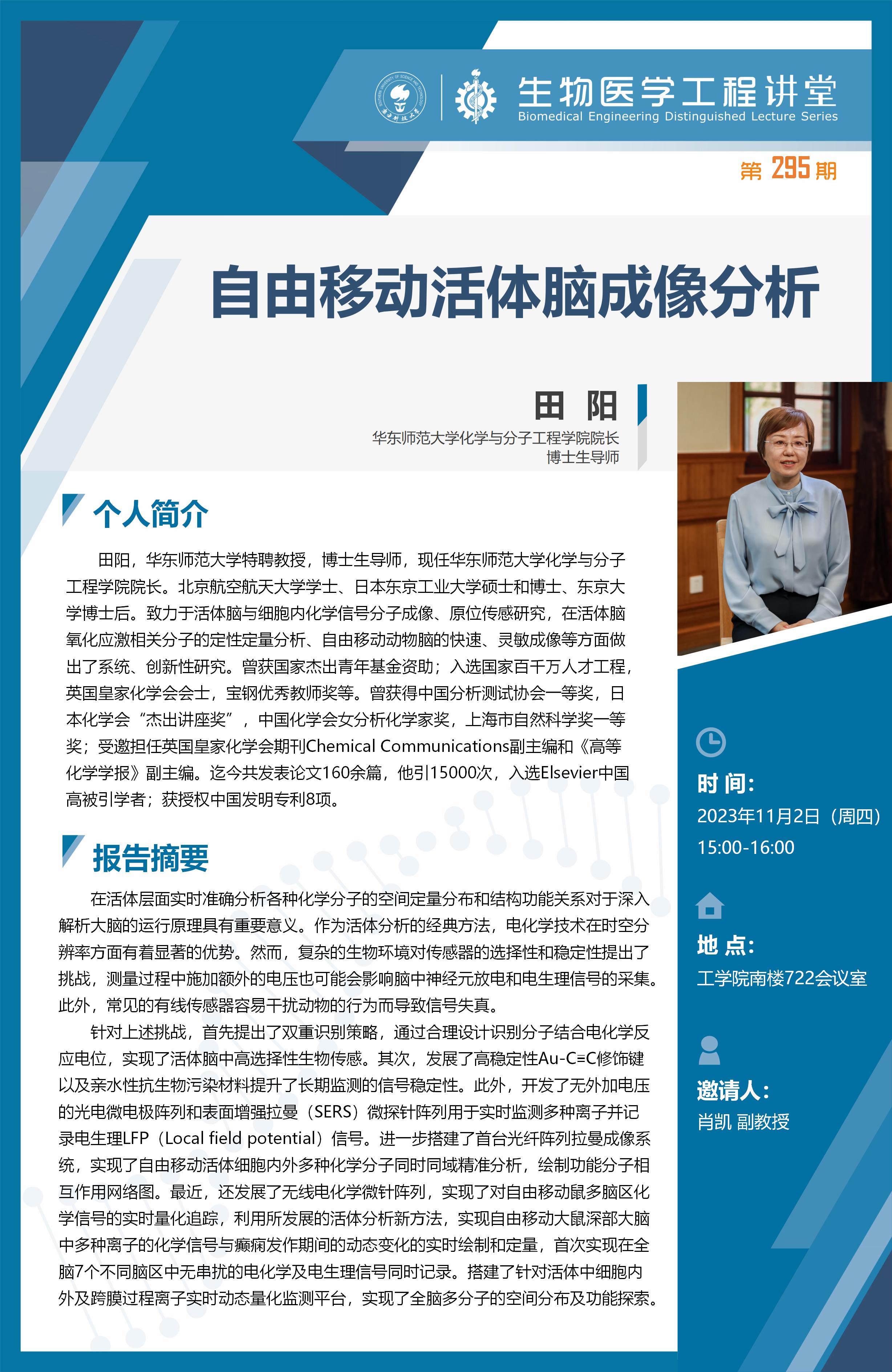

田阳:自由移动活体脑成像分析

郭向东:Bone Bioengineering: Microstructure, Mechanics, Mechanobiology, and Beyond

南方科技大学生物医学工程系2024级博士研究生招生通知

南方科技大学(简称:南科大)是深圳在中国高等教育改革发展的时代背景下创建的一所高起点、高定位的公办新型研究型大学。2022年南方科技大学及数学学科入选“双一流”建设高校及建设学科名单。学校借鉴世界一流理工科大学的学科设置和办学模式,以理、工、医为主,兼具商科和特色人文社科的学科体系,在本科、硕士、博士层次办学,在一系列新的学科方向上开展研究,使学校成为引领社会发展的思想库和新知识、新技术的源泉。

南方科技大学生物医学工程系(以下简称“生医工系”)成立于2016年6月,现任系主任为蒋兴宇讲席教授(哈佛博士、国家杰出青年)。系核心教师共计40名,其中3名讲席教授,2名教授。多名教师获得“国家杰出青年基金”、“国家自然科学优秀青年基金”等项目和奖励。研究方向包括力学应用医学、可穿戴设备及无线健康监控、原位再生工程、多尺度和多模式生物医学影像、大数据和健康信息学的计算医学、生物医学微机电系统与纳米医学。

目前,哥伦比亚大学生物医学工程系全力支持南方科技大学建设生物医学工程系,生医工系借鉴了哥伦比亚大学生物医学工程系的培养课程,并建立了加强版的哥伦比亚大学生物医学工程的培养思路,与哥伦比亚大学一起联合培养本、硕、博学生。

生医工系确立了Adventurous(勇于冒险)、Arduous(甘于艰苦)、Amiable(乐于和谐)的“AAA”建系文化。生医工系正处在快速发展的黄金时期,将为每位教授提供充足的实验室和办公空间。生医工系诚邀海内外优秀人才加入,共创一个多学科交叉创新的研究平台,依托南方科技大学一流的科研、教学条件,力争将生医工系建设成为国际知名的生物医学工程研究基地。

一、招生专业

(070200)物理学、(070300)化学、(071000)生物学、(080500)材料科学与工程、(0801Z1)智能制造与机器人

二、选拔方式

(一)直接攻博(推免)

面向取得推荐免试研究生资格的优秀应届本科毕业生直接选拔,申请条件、申请材料、申请程序等详见《南方科技大学接收2024级推荐免试研究生(含直博生)招生章程》。

(二)硕博连读

硕博连读生选拔对象为我校全日制在读硕士生(含专业学位硕士)。

(三)普通招考

普通招考采用“申请-考核”制,面向符合报考条件的所有考生进行选拔。

三、申请条件

(一)中华人民共和国公民。

(二)拥护中国共产党的领导,具有正确的政治方向,热爱祖国,愿意为社会主义现代化建设服务,遵纪守法,品行端正。

(三)身体健康状况符合规定的体检标准,心理健康。

(四)有至少两名所报考学科专业领域内的副教授及以上职称(或相当专业技术职称)的专家书面推荐意见。

(五)通过“普通招考”方式申请的考生还须符合以下条件:

1.报考(070800)地球物理学的考生学习经历需满足以下条件第一项,报考其他学科/专业的考生学习经历需满足以下两个条件之一:

(1)硕士研究生毕业或已获硕士学位的人员;应届硕士毕业生(最迟须在入学前毕业或取得硕士学位)。在境外留学人员须取得硕士学位证书,并提供教育部留学服务中心认证。

(2)海外一流高校本科毕业生(须取得学士学位证书,并提供教育部留学服务中心认证)。本科高校原则上需同时入围THE、U.S.News、QS、ARWU主流世界大学排行榜前100名。

2.GPA需满足以下要求:

(1)如考生满足上述学习经历第一项,原则上本、硕期间GPA均不得低于3.0(4分制)。

(2)如考生满足上述学习经历第二项,原则上本科期间GPA不得低于3.5(4分制)。

(六)通过“硕博连读”方式申请的考生还须符合以下条件:

1.本校入学满一年且不处于修业延长期的全日制在读硕士生(含专业学位硕士)。

2.学习成绩优异,具有较强的科研实力。考生原则上须完成硕士阶段要求课程学分(培养方案中有特殊要求的除外),硕士阶段课程GPA不得低于3.3,且已修读课程中不能有成绩不合格或重修的记录。

3.硕博连读原则上应为同一导师,如变更导师须征得原导师同意。

4.无不良学术诚信记录和违纪违法记录。

四、申请程序

(一)报名及材料提交

申请者须于10月23日-11月13日期间进行网上报名,报名网址:https://ehall.sustech.edu.cn/gsapp/sys/nkdyjsbm/entrance.do(建议使用谷歌或360浏览器在PC端登录)。报名前应仔细核对本人是否符合申请条件,并按规定填写报名信息,上传所需报名材料。完成系统报名后,申请者须认真准备申请材料。

1.通过“普通招考”方式申请的考生须提交以下申请材料:

(1)《南方科技大学2024级博士研究生考生信息卡》(网上报名成功后打印,并加盖档案所在单位或所在学校公章,应届硕士毕业生无需加盖公章)。

(2)报考学科专业相关领域的专家推荐信两封(推荐信模板见附件1),专家应具有副教授及以上职称(或相当专业技术职称)。报考导师不撰写推荐信,如考生报考博士研究生导师和攻读硕士学位期间的导师为不同老师,其中一封推荐信原则上由考生攻读硕士学位期间的导师撰写。

(3)个人陈述一份(格式不限),内容包含本人的学习、工作及学术研究的简要经历,攻读博士学位的动机与目标,学术或专业背景及兴趣,职业目标和规划等。

(4)攻读博士学位期间拟进行的科学研究设想(格式不限)。

(5)本科和硕士阶段的课程学习成绩单(须教学主管部门或档案保存单位盖章)、英语等级证书或成绩单复印件。

(6)硕士学位论文(往届生)或硕士学位论文开题报告(应届生)。

(7)已发表的学术论文复印件,已录用未刊出的论文提供复印件和录用证明复印件。如论文被EI或SCI收录,需提供文章检索证明复印件;如论文发表的期刊为EI或SCI刊源,但论文尚未被检索,则需提供期刊为EI或SCI刊源的证明复印件。

(8)可以体现本人学术水平和能力的其它相关材料。

(9)本科和硕士的毕业证书与学位证书(应届生提供学生证)复印件、本科和硕士的学历(学籍)认证报告。

注意事项:如按海外一流大学本科起点申请,只提供本科阶段材料即可。

2.通过“硕博连读”方式申请的考生须提交以下申请材料:

(1)《南方科技大学硕博连读研究生申请表》(附件2)。

(2)《南方科技大学2024级博士研究生考生信息卡》(网上报名成功后打印,无需加盖公章)。

(3)报考学科专业相关领域的专家推荐信两封(推荐信模板见附件1),专家应具有副教授及以上职称(或相当专业技术职称)或博导资格。报考导师不撰写推荐信,如考生报考博士研究生导师和攻读硕士学位期间的导师为不同老师,其中一封推荐信原则上由考生攻读硕士学位期间的导师撰写。

(4)硕士阶段的课程学习成绩单(须教学主管部门或档案保存单位盖章)。

(5)硕士生在读期间科研情况简述(格式不限)及科研成果证明材料。

(6)硕士生在读期间获得奖励证书的复印件。

(7)可以体现本人学术水平与能力的其它相关材料。

(8)学生证复印件。

申请者须于11月13日前提交上述申请材料的纸质版和电子版。纸质版由申请者在申请材料首页添加目录,并按上述顺序胶装成册现场提交或快递到南科大生医工系研究生教务办公室(快递文件请注明“博士报名材料”,散页或订书钉简单钉装等方式邮寄或提交的材料恕不受理)。电子版以一个pdf文件的形式发送到bmezb@sustech.edu.cn,邮件主题和附件文件名为“姓名+申请南科大生医工系博士生”。申请者提交的报名材料不再退还。申请者必须确保填写的信息和提交的材料真实、准确,填写虚假信息或提供虚假材料的申请者一经发现将随时被取消录取资格,且今后不再允许申请我校博士研究生。

(二)材料审查

生医工系对考生的申请材料进行审查,推荐优秀学生进入下一阶段考核。

(三)资格审查

通过材料审查的考生,需在综合考核前接受资格审查。未参加资格审查或资格审查不通过者不准予参加综合考核。

(四)英语水平考核

以“普通招考”方式报考的考生须进行英语水平考核,英语水平考核由生医工系组织,主要考核考生阅读、翻译英文文献的能力。英语水平考核为合格性测试,采用百分制计分,60分合格,不合格者不得录取。英语水平考核时间不少于10分钟。符合以下条件之一者,可以不参加英语水平考核。

1.全国大学英语六级考试成绩达到450分及以上。

2.TOEFL成绩达到80分及以上。

3.IELTS成绩达到6.0分及以上。

4.GRE成绩300分及以上。

5.GMAT成绩650分及以上。

6.WSK(PETS-5)考试合格。

7.全国高校英语专业八级考试合格。

8.本科或硕士阶段获英语专业学位证书或毕业证书。

9.在国外有1年以上(含1年)全日制学习经历的人员(当地主要日用语言和授课语言为英语),需提供国外学习经历的证明和成绩单。

10.以第一作者身份发表英文期刊论文。

(五)综合考核

考核成绩采用百分制计分,60分为合格,综合考核不合格者不予录取。

(六)录取

学校根据导师考核推荐意见、材料初审结论、综合考核结果等,结合院系和导师招生名额情况确定拟录取名单。拟录取名单由研究生院统一公示。拟录取的申请者2024年秋季入学。

五、学费、奖助学金和住宿

1.2024级全日制博士研究生学费为每学年10000元。

2.2024级全日制博士研究生奖助学金包括国家奖学金、学业奖学金和国家助学金等奖助学金,助教、助管、助研和学生辅导员等岗位津贴,以及临时困难补助和绿色通道等其他资助。详情请登录南方科技大学研究生院官网查阅《南方科技大学研究生奖助学金管理实施办法》和《南方科技大学研究生助研、助教、助管和学生辅导员岗位管理实施办法》等相关文件。

3.学校为2024级全日制博士研究生提供不同房型的宿舍,按照学校当年公布的住宿费标准收费。

六、其他事项

(一)考生应自觉遵守有关招生考试规则和纪律,信守承诺,服从管理,维护招生考试公平公正。对于研究生招生过程中存在申报虚假信息、材料不实、考试违规或作弊行为的考生,将按有关规定处理。

(二)考生因报考研究生而与原所在学校、单位或服务合同单位产生的纠纷由考生自行处理。若因上述问题导致招生单位无法调取考生档案,造成考生不能考核或无法被录取的后果,招生单位不承担责任。

(三)以上条款未尽事宜或与上级部门政策不一致之处,以上级部门政策为准。

七、信息查询、申诉及联系方式

1.南方科技大学研究生招生办公室

联系电话:0755-88015791/88015888

电子邮箱:yzb@sustech.edu.cn

2.生医工系研究生招生:赵老师

电话:0755-88011290

网站:bmezb@sustech.edu.cn

邮寄地址:深圳市南山区学苑大道1088号南方科技大学工学院南楼628,赵老师,0755-88011290

Kam W. Leong: Targeting Nucleic Acids to Combat Inflammation: A New Therapeutic Strategy