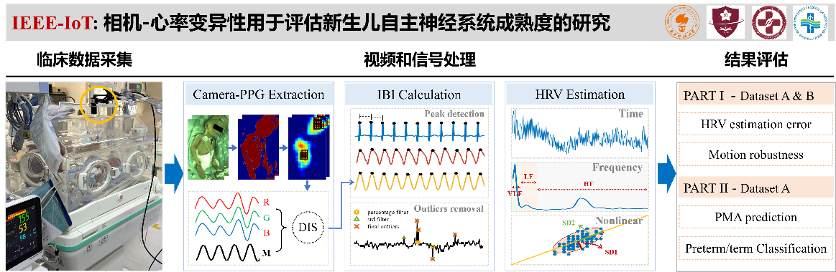

近日,南方科技大学生物医学工程系的博士一年级学生廖楚楚,以独立一作身份在工程领域的国际著名SCI期刊IEEE Internet of Things(中科院一区,TOP期刊)发表了研究论文“Camera-Based Heart Rate Variability for Estimating the Maturity of Neonatal Autonomic Nervous System”(将基于相机的非接触心率变异性监测用于评估新生儿自主神经系统发育的成熟度)。该研究获得国家自然科学基金委员会的官方报道与关注!

基金委报道链接:https://www.nsfc.gov.cn/csc/20340/20343/68170/index.html

学术论文链接:https://ieeexplore.ieee.org/document/10623830

本研究属于多中心临床研究,与浙江大学丽水医院党委书记、院长纪建松教授(通讯作者)、深圳市第三人民医院党委副书记、院长卢洪洲教授(通讯作者),以及广东省政协常委、南方医院新生儿科主任杨杰教授开展深度紧密合作,在新生儿临床数据采集和分析方面获得大力支持!

为克服新生儿心肺功能发育不完善、无意识运动较多以及临床环境复杂等挑战,该医工团队针对性地提出了一个通过视频非接触监测心率变异性(Heart Rate Variability, HRV)的算法框架:通过自适应动态寻找皮肤灌注区域的策略和自主研发的脉搏波监测算法从视频中获取了稳健的脉搏波信号,并结合峰值检测和异常值识别实现了12维HRV指标的非接触视频监测。基于72名新生儿的临床研究表明,与从心电图-HRV(金标准)对标,相机-HRV的整体性能优于接触式血氧仪-HRV,对于新生儿的身体运动具有更强的鲁棒性。该团队进一步研究了相机-HRV与矫正胎龄的相关性,并探索了利用相机-HRV评估新生儿自主神经系统成熟度的可行性。基于监测的12维HRV指标,通过多种临床可解释性强的回归模型和分类器对矫正胎龄进行回归和分类(早产儿/足月儿)。实验结果显示,虽然相机-HRV在精准预测矫正胎龄上仍面临挑战,但在分类早产儿/足月儿上达到了90%的准确率和0.88的F1分数,表明其具备跟踪新生儿自主神经系统阶段性发育状况的潜力。该研究在实现非接触智能医疗监测技术国产化创新、优化新生儿监护管理、促进早产儿神经发育疾病早期诊断等方面具有重要意义。

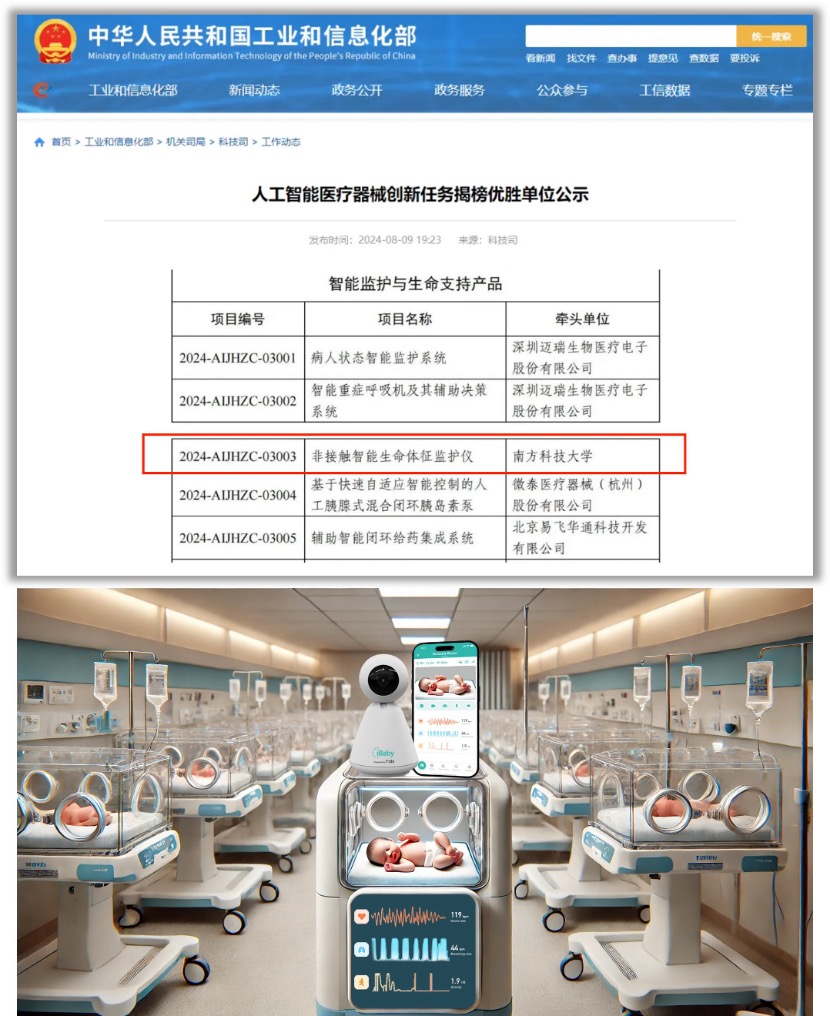

此外,国家工业和信息化部科技司与国家药品监督管理局医疗器械注册司联合公示了《人工智能医疗器械创新任务揭榜挂帅优胜单位》,南方科技大学凭借“非接触智能生命体征监护仪”项目,荣获“人工智能医疗器械创新任务揭榜优胜单位”!

自2021年起,两部委启动人工智能医疗器械创新任务揭榜工作,遴选出221个具备显著创新能力的单位集中攻关,推动人工智能医疗器械创新发展,以更好地服务人民群众的生命健康。经过三轮从省市到国家的严格评审流程,南方科技大学以其自主研发的非接触视频生理监测技术成为“智能监护与生命支持产品”方向的揭榜单位之一。在为期两年的揭榜攻关阶段中,我系研发人员牵头联合深圳市第三人民医院(卢洪洲院长团队)和深圳市爱贝宝科技(iBaby)开展产品创新和临床验证,在条件极为艰苦的情况下(没有项目前置配套经费,自费做科研转化),省吃俭用、奋发努力完成了项目研发攻关,成功推出三款非接触生命监护产品并实现海内外量产销售,入选工信部养老产品推广榜单,发表54篇学术论文(22篇SCI期刊论文),申请发明专利14件(7件国际发明专利),获国家卫健委二等奖、三等奖,并最终通过了工信部-药监局两部委的联合技术测评。深圳市仅两家单位入选工信部本次揭榜挂帅生命监护类的“优胜单位”:南方科技大学和迈瑞医疗。

该医工团队将继续创新非接触健康监测技术,积极拓展其在医疗及民用市场的转化业务。课题组诚招干劲足的本科生、硕士生、博士生、博士后、科研助理和嵌入式算法工程师,欢迎联系:wangwj3@sustech.edu.cn