作者:admin

南科大肖凯团队在“仿生多尺度离子基神经拟态器件”领域取得多项新进展

近日,南方科技大学生物医学工程系副教授肖凯团队在“仿生多尺度离子基神经拟态器件”领域取得多项研究成果,相关论文相继在Nature Communications, CCS Chemistry, Advanced Science, ACS Nano等期刊发表。

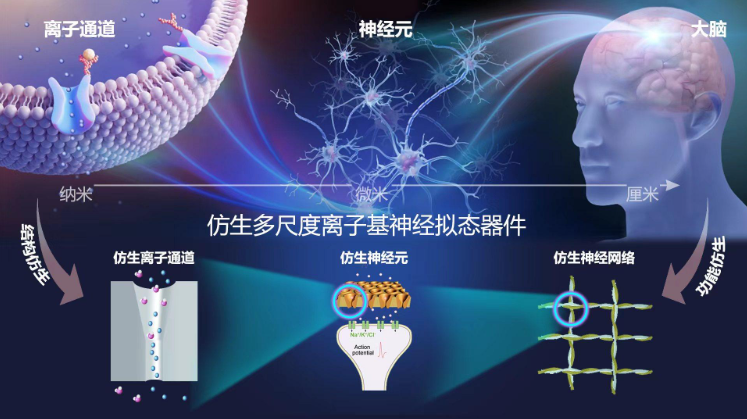

智能生命中信号的产生和处理是通过纳米尺寸的离子通道控制离子传输,在微米尺寸的神经元上产生动作单位,进而在宏观神经网络中实现信号传递和信息存贮。智能生命的语言是“离子”,而人工智能的语言是“电子”。为了构筑高通量、低能耗的新型人工智能体系,突破智能生命和人工智能信息交流的壁垒,需要向智能生命学习,通过仿生的手段构筑仿生纳米通道,探究限域纳米空间内可控离子传输的机制;构筑基于离子传输的仿生神经元,实现动作电位的产生及传导;构筑离子基神经网络,实现类生命体的信号传递和信息存贮;这一系列过程构成了“仿生多尺度离子基神经拟态器件”的基础。肖凯课题组自2021年9月成立以来,围绕该主题取得了一系列进展。

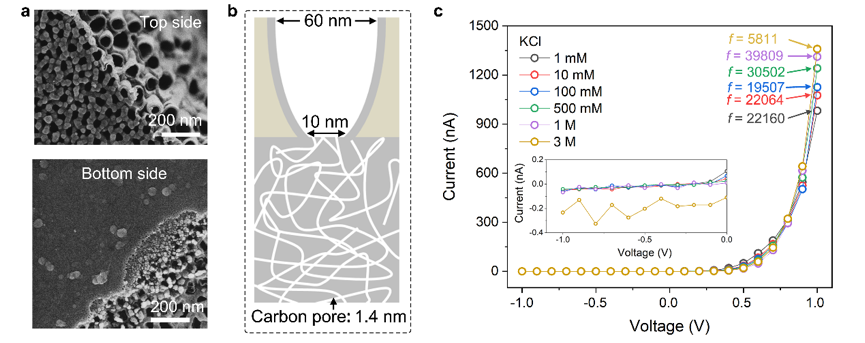

图1. 具有多尺度的碳基纳米流体及离子二极管性质

智能生命体具有单向的离子传输性质(离子二极管),从而实现神经细胞动作电位的产生、细胞渗透压控制等一系列生命活动过程。肖凯课题组通过构筑碳基非对称仿生离子通道,打破现有“硅+电子”二极管构筑模式,实现了类生命体蛋白质通道的“碳+离子”模式二极管性质,为构筑离子基逻辑电路打下了良好的基础,并衍生出离子基晶体管、离子基仿生神经元等一系列课题组正在顺利推进的工作。相关研究成果以“Unidirectional ion transport in nanoporous carbon membranes with a hierarchical pore architecture” 为题目在Nature Communications上发表。

离子泵是智能生命体独特的功能,通过消耗外部能源实现离子的逆浓度梯度输运,是光合作用、能量货币ATP合成、动作电位的产生等智能生命重要生理活动的基础。如何通过仿生的手段构筑类生命体的仿生离子泵可为实现离子型光电能源转换、神经信号调控等多种器件的制备及技术的突破打下良好的基础。肖凯课题组前期通过构筑基于半导体材料的纳米流控体系,实现了一系列仿生离子泵功能和应用(Nat. Commun. 2019, 10, 74;Natl. Sci. Rev. 2021, 8, nwaa231.)。近期,课题组提出通过在纳米流体中引入非对称元素可以实现仿生离子泵的构筑,如对于研究最多的仿生光驱动离子泵,可分别通过非对称的光电效应、光热效应和光化学反应实现光驱动离子泵的构筑(CCS Chemistry, 2022, 4, 54-65; ACS Nano, 2022, accepted)。

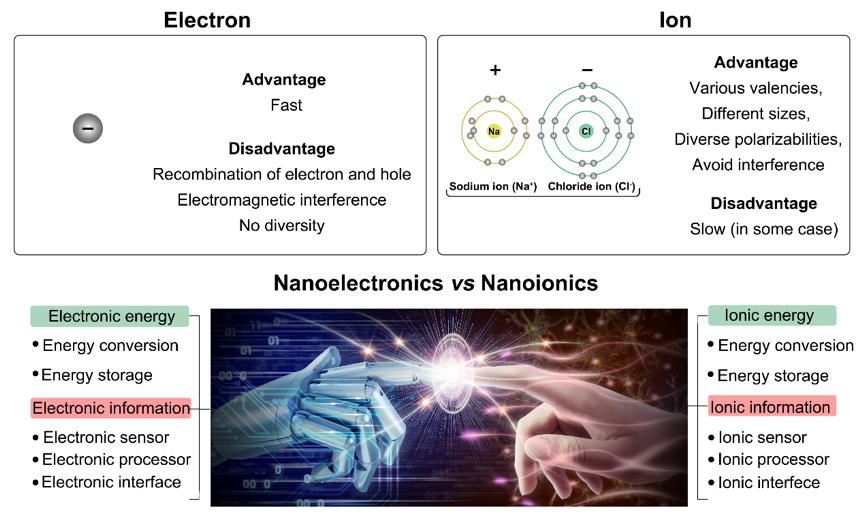

图2. 基于离子传输可以实现基于电子传输的所有能源和传感过程

近年来随着人工智能的崛起及对生物智能的深入了解,人们发现基于电子传输的各类器件在实现人机交互过程中具有很大的局限性,通过向智能生命学习,构筑基于离子传输的各类能源器件和传感器件可为发展下一代脑机界面,实现无障碍的人机交互打下良好的基础。该研究主题涉及化学、材料、器件、生物等多学科交叉领域。近期,肖凯课题组受邀针对如何通过离子传输构筑纳米离子学器件,进而实现纳米电子学器件不能满足的功能,发表了一系列展望和总结(Adv. Sci. 2022, 2200534;Adv. Mater. Technol. 2022, 2200205.)。该系列文章指出,通过向智能生命学习,借助多种微纳米加工手段实现纳米离子学器件的构筑,探索离子在限域纳米空间内的传输性质,可实现纳米电子学能实现的诸多功能。同时,该系列文章分析并对比了基于离子和基于电子各类器件的优缺点,并预测基于离子传输的仿生纳米离子学器件将是继纳米电子学器件的又一研究热点。

以上研究论文,南科大均为论文第一单位,肖凯为论文通讯作者,肖凯课题组博士后张建瑞、李天明,博士研究生张红杰、科研助理梅婷婷等为论文第一作者。

以上课题的开展和完成得到了国家自然科学基金优秀青年(海外)项目、广东省先进生物材料重点实验室和南方科技大学启动经费的大力支持。

论文链接:

1. https://www.nature.com/articles/s41467-021-24947-3

2.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/advs.202200534

3.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/admt.202200205

4.https://www.chinesechemsoc.org/doi/full/10.31635/ccschem.021.202101297

“与其期待未来,不如自己创造” | 我校团队在中国首届合成生物学竞赛中斩获金牌

2022年7月9日,由中国生物工程学会合成生物学分会主办的中国首届合成生物学竞赛-创新赛(以下简称竞赛)在深圳理工大学(筹)明珠校区成功举办。竞赛旨在为青年学生提供一个交流学习、创新、创智、创造的平台,为合成生物学、生命科学、交叉学科培养后备生力军。本次活动吸引了来自全国21所高校共27支队伍参赛,线上线下超220万人次观赛。

南方科技大学参赛团队SUSTech_Shenzhen_HCL是由生物医学工程系何俊龙老师担任PI,陈君与陈心怡担任指导老师,虞立卿、石松林、王叶晗三位同学担任领队,包括来自不同专业的龚颖璇、王纤纤、王逸杰、门司琦、雷鸿楸、刘佳怡、江南飞、莫轩丞等共14位师生组成的多学科交叉团队。在本次大赛中,本团队勇创佳绩,获评金奖与最佳网站奖。

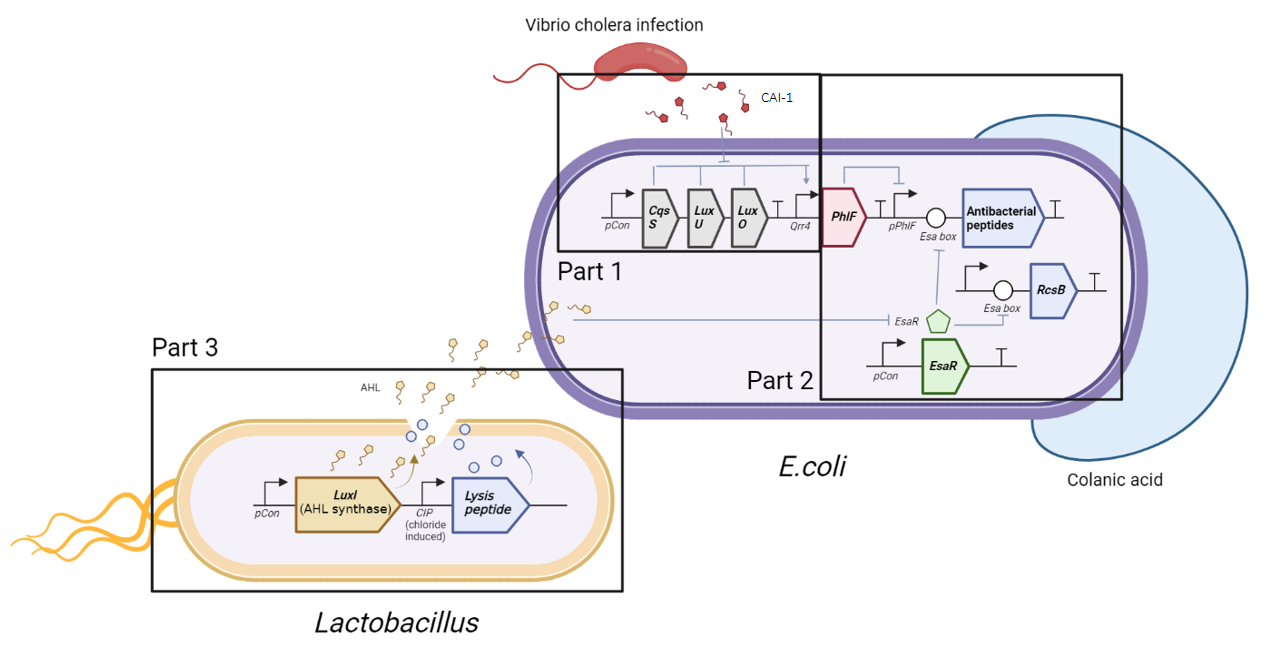

霍乱是一种由霍乱弧菌感染引起的急性腹泻传染病,严重时可使患者脱水致死。霍乱的病情离不开肠道菌群的失调,因此对肠道菌群进行调节可以作为治疗霍乱的一种方法。SUSTech_Shenzhen_HCL团队以乳酸杆菌和大肠杆菌为载体,利用基因工程技术,利用细菌之间的群体效应,开发了一套可以预防和治疗的益生菌系统。

前往参加最终线下决赛的团队成员在比赛现场的各个阶段都有着出色的表现。从海报展示、答辩讲演、到展示项目的过程中,小组成员们始终积极地与在场评委专家以及来自不同学校的优秀参赛队员交流、学习。

采写丨王逸杰

编辑丨肖然

审核丨王丹

祝贺丨脑-机器人康复技术实验室两篇论文在IEEE会议中获奖

近日,我系张明明助理教授课题组的论文”Human-Exoskeleton Misalignment Reduction on Knee Joint via an RPR Mechanism-Based Device”被IEEE International Conference on Advanced Robotics and Mechatronics,ICARM 2022会议接收并获最佳会议论文提名奖(Best Conference Paper Finalist)。19级本科生戴存玺为论文第一作者,20级本科生付沛文为第二作者并参会汇报。

我系2019级研究生马芮以第一作者身份向第七届实时计算与机器人国际会议(The 2022 IEEE International Conference on Real-time Computing and Robotics)提交了论文“A New EEG-based Paradigm for Classifying Intention of Compound-Limbs Movement”,荣获本次大会的最佳学生论文(Best Student Paper Finalist)提名奖。

两篇论文均以生物医学工程系张明明老师为论文通讯作者,南方科技大学为论文第一单位和通讯单位。

论文“Human-Exoskeleton Misalignment Reduction on Knee Joint via an RPR Mechanism-Based Device”聚焦康复助行过程中人体与助行机器人的人机关节错位,也称关节不对齐问题的解决方案。通过提出了基于RPR结构的外骨骼膝关节结构,精准测量膝关节动态轴位置,并有望采用相同结构的动力装置实现关节屈伸动作的复刻,通过仿真计算得出的预期效果为外骨骼与人体错位可以减少51%。该论文提出的解决策略新颖,计算简单、结构精简,具有较高的实现价值。

论文“A New EEG-based Paradigm for Classifying Intention of Compound-Limbs Movement”提出了一种新型基于脑电图的复合肢体运动意图检测范式,该范式更符合人类的行走姿势。时频分析表明,在运动相关的主要电极处存在较强的事件相关去同步(ERD)现象。此外,脑地形图显示,ERD不仅存在于对侧感觉运动区,还出现在中央顶叶区(腿部运动映射区),这初步验证了区分这种模式的可能性。最终平均分类结果表明,复合肢体运动范式的准确率远高于单腿运动范式(>20%)。本研究未来结合外骨骼,有助于受试者利用自主意愿控制下肢外骨骼,提高人机交互效率。

左上:文章发出时戴存玺正在MIT进行交流;右上:付沛文参加ICARM获奖答辩;下:马芮参加IEEE RCAR会议获奖答辩

实验室简介:

张明明,新西兰奥克兰大学博士,南方科技大学生物医学工程系助理教授/博士生导师,主要研究方向包括可穿戴外骨骼机器人、触觉反馈系统、智能控制及人机交互技术,以及基于肌电/脑电信号的智能识别算法等。在过去十年里,一直致力于研制面向生活任务的智能、精准、闭环、高效的神经康复创新技术及器械,通过机器人、神经科学、生物医学工程、人工智能等学科的深度交叉融合,构建了若干具有完全自主知识产权的新型神经康复机器人系统,并将其应用于基础研究与临床应用。多次发表在IEEE TFS、TII、TIE、TASE、RAL、TNSRE、TBME、TCDS、J NEUROENG REHABIL、J BIOMECH等权威期刊和IROS等国际顶级学术会议上,共60余篇。

实验室链接:https://zhangmmlab.com/

撰写丨付沛文、马芮、戴存玺

编辑丨肖然

审核丨张明明

周民:生物材料临床转化探索

生命科学与健康工程交叉论坛第6期

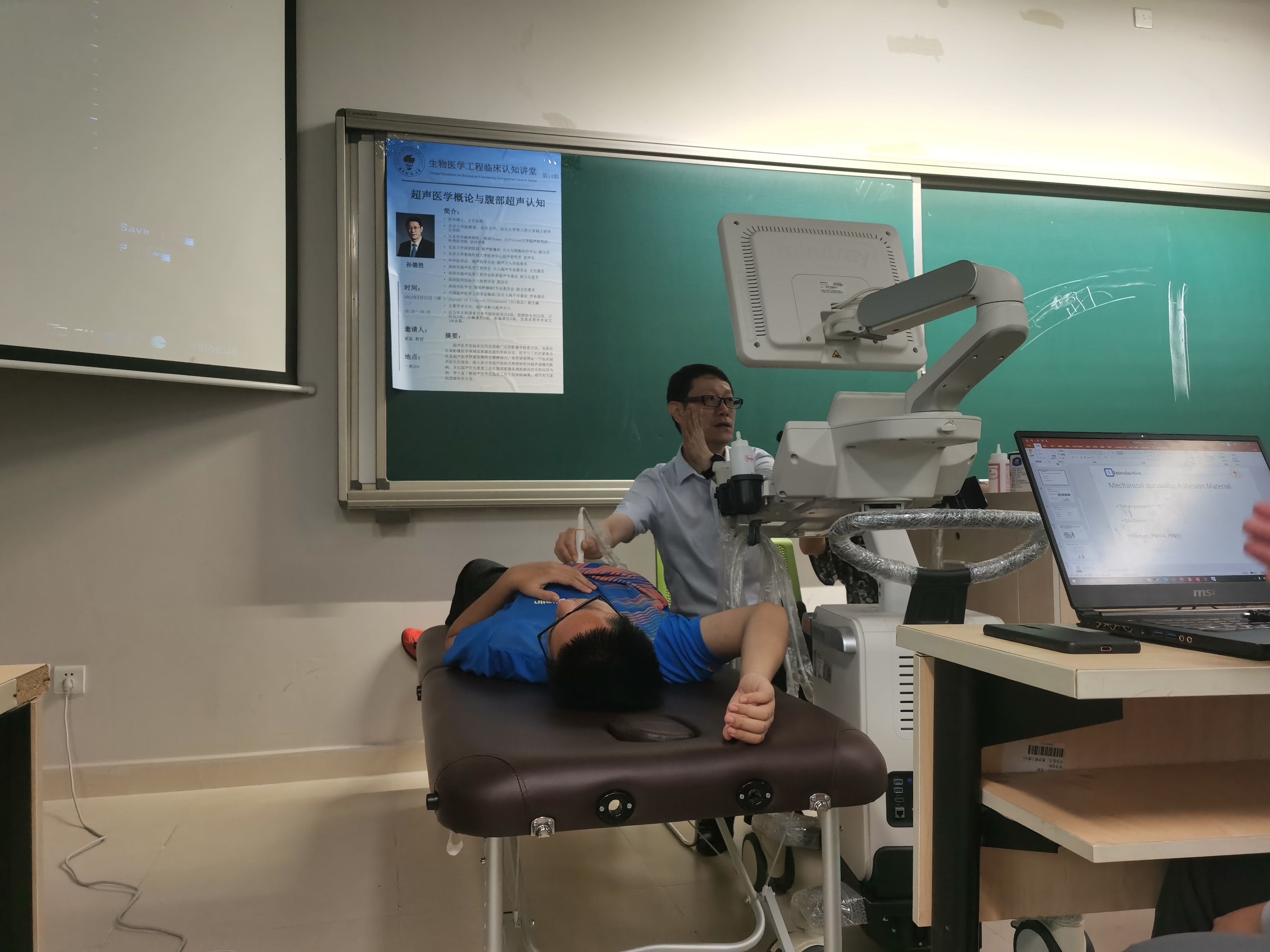

生物医学工程临床认知讲堂第十四讲-北京大学深圳医院超声影像科孙德胜主任

2022年5月31日下午,北京大学深圳医院超声影像科孙德胜主任受邀来访临床认知课程,并为众师生带来了一场题为“超声医学概论与腹部超声认知”的讲堂,讲堂由我系奚磊教授主持。

孙德胜,医学博士,主任医师,北京大学副教授,北京大学、汕头大学等八所大学硕士研究生导师;日本有明癌研病院、美国Thomas Jefferson大学超声研究所、哈弗医学院访问学者;北京大学深圳医院超声影像科介入与细胞治疗中心副主任;北京大学香港科技大学医学中心超声研究所副所长;中华医学会超声医学分会超声介入学组委员;深圳市超声医学工程学会介入超声专业委员会主任委员;深圳市超声医学工程学会肌骨超声专委会副主任委员;深圳医师协会介入医师分会副会长;深圳市医学会腹部肿瘤MDT专业委员会副主任委员;中国超声医学工程学会腹部/及介入两个专委会常务委员;Journal of Clinical Ultrasound(SCI杂志)副主编;主要学术方向为超声诊断与超声介入,近五年主持国家及省市级科研项目6项,获授权专利22项,已转化5项,主编著作3部,参编著作5部,发表各类学术论文100余篇。

讲堂中,孙主任介绍了超声医学是临床应用范围最广泛的影像学检查方法,也是近年来影像医学领域发展最迅速的学科分支。医学与工科的紧密合作是超声医学快速发展的主要推动力。随后,从一个临床超声医生的视角,跟大家分享超声波相关物理特性对超声成像的影响,并以超声作为重要工具在腹部脏器各类疾病诊疗中的应用为例,带大家了解超声医学在临床工作中的实际场景,对大家的思路有所启发。

生物医学工程临床认知讲堂第十三讲-深圳市第二人民医院康复治疗部龙建军主任

2022年5月24日下午,深圳市第二人民医院康复治疗部龙建军主任受邀来访临床认知课程,并为众师生带来了一场题为“生物医学工程与康复医学共融共生——打造智慧康复医疗平台”的讲堂,讲堂由我系张明明助理教授主持。

龙建军,硕士生导师,副主任技师,深圳大学第一附属医院(深圳市第二人民医院)康复治疗部主任,主要从事康复医学临床康复工作,拥有丰富的临床经验。2018年首届医师节评为“深圳十佳技师”、中国康复医学会“全国优秀治疗师”;2021深圳市第二人民医院 “五佳技师”,2021GAHA全国智慧医院大会《智慧医院HIC案例案例大赛》一等奖,第五届SHIC智慧医疗创新大赛深圳赛区优胜奖。 主持广东省级卫健委重点课题3项,参与深圳市重点课题8项;以共同第一作者发表SCI论文4篇,以第一作者/通讯作者发表专业论文20篇,与多人合作撰写了29篇论文,以第一作者获得发明专利4项,实用型康复专利8项;参与编写“中国康复医学指南——物理治疗分册”,出版 “临床康复基础和应用实践”等丛书;入选深圳市残疾评定专家库、市卫计委科研评定专家库、市科技成果转化鉴定专家库;申请新技术11项,举办多期国家、省级继教项目。

讲堂中,龙主任给同学们介绍了康复医学发展的背景,康复科常用治疗方法;随后,介绍了智能机器人在临床中的应用需求,以及生物工程学与康复医学如何对接,医工结合的临床应用,引发了同学们的思考;最后通过常用智能康复机器人应用的经典案例分享,展望了未来智慧康复医疗平台的发展。